青年教师张文文在电化学高级氧化工艺降解废水中有机污染物方面取得系列进展

(1)碳点提高Co/AC粒子电极去除腐殖酸的电化学还原性能:H*的主导作用

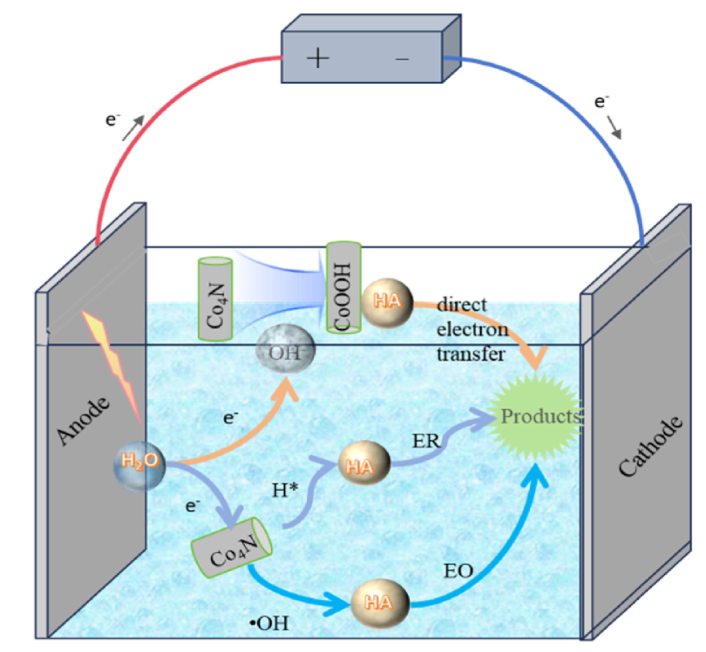

近几十年来,由于其具有高去除效率、低二次污染、温和反应条件以及操作简便等优点,电化学技术在有机污染物的降解方面受到了越来越多的关注。本研究使用活性炭粉(PAC)和碳点(CDs)作为前驱体,合成了一种含有钴的复合粒子电极(即Co-CDs/AC),将其填充在电化学反应器内,构成三维电催化体系,降解废水中的腐殖酸(HA)。SEM、XRD和XPS证实,碳点成功地被引入负载有钴的活性炭中(即Co/AC)。引入碳点促进了钴催化剂的分散,并且钴催化剂的形态从Co0和CoO变为Co4N。与Co/AC相比,Co-CDs/AC的去除效率和传质速率分别提高了3倍和2.5倍,其值分别为95.5%和5.7×10-5 m/s。同时,能耗降低了3.8倍,仅为1.45 kwh/gCOD。此外,Co-CDs/AC 具有广泛的酸碱适用范围,并能有效去除其他有机污染物。除了NO3−外,CO32−、H2PO4−和Cl−的存在抑制了HA的降解。自由基实验表明, Co-CDs/AC系统中存在•OH和H*。H*是负责去除HA的主要活性物质,其贡献率达到了52.5%。与其他高级氧化过程不同,电化学还原取代了电化学氧化,成为 HA 降解过程中的主要贡献者。电化学测量表明,Co-CDs/AC 具有更高的氧析出电位和更低的氢析出电位,这促进了•OH和H*的生成,从而提高了HA的氧化和还原过程。此外,Co-CDs/AC在酸性和中性介质中具有更大的活性表面积,从而增强了活性位点。根据中间产物的结果,HA 被分解为小分子量的烷烃。

图1. Co-CDs/AC电催化降解腐殖酸的机理示意图

该成果以Carbon dots improved the electrochemical reduction performance of Co/AC particle electrodes for humic acid removal: The dominant role of H*为题发表于Journal of Environmental Management (2025, 392, 126768,DOI: 10.1016/j.jenvman.2025.126768)。生态环境系青年教师张文文为第一作者,王洪杰教授为通讯作者,2023级研究生惠宇飞主要参与该研究工作。该工作得到河北省“燕赵黄金台聚才计划”骨干人才项目(HJZD202507)、河北省自然科学基金(B2025201010)和白洋淀流域生态保护与京津冀可持续发展协同创新中心的支持。

(2)共价三嗪框架作为粒子电极用于三维光电催化降解土霉素:协同效应、反应路径及机制

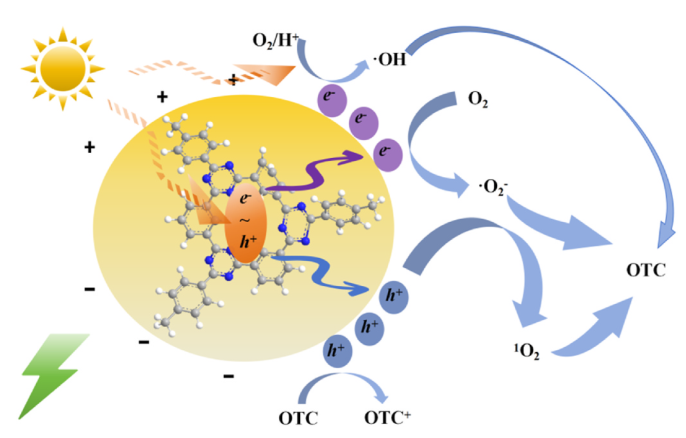

光电催化降解抗生素因其高效而得到广泛应用。然而,由于光产生的载流子的快速重组和光电极的有限表面积,其应用受到很大阻碍。本研究在低温150℃下制备了高结晶度共价三嗪骨架,并首次在三维光电化学反应器中作为粒子光电极,用于降解土霉素(OTC)。SEM、TEM、XRD、XPS和FT-IR证实了高结晶度共价三嗪骨架的成功合成。电化学阻抗、紫外-可见吸收光谱和Mott-Schottky测试表明,CTF-150比CTF-120和CTF-180具有更宽的501 nm的光吸收范围和更窄的2.52 eV的带隙,光照下的Rct值更小。当OTC初始浓度为50 mg L-1时,在光照(λ > 420 nm)、电流为10 mA、pH为6.4、电解液为0.1 M Na2SO4的条件下,OTC去除率为86.2%,矿化率为62.7%。CTF-150光催化和电催化过程之间的协同效应不仅提高了38.5%的电流效率,而且将能耗降低到1.90 kWh m−3。CTF-150具有广泛的酸碱应用范围和对共存离子的抗性。电子自旋共振检测、猝灭实验和探针实验表明,h+、•O2-、1O2和•OH参与了OTC的降解,并验证了•O2-、1O2和•OH的生成途径。•O2-、1O2和h+是去除OTC的主要活性物质,而1O2是OTC矿化的活性物质。采用高效液相色谱-串联质谱法,将含苯环的OTC分解为开环产物。利用T.E.S.T.对OTC及其中间体的毒性、发育毒性、生物蓄积因子和致突变性进行了测试,结果表明82.35%的降解产物毒性降低。

图2 CTFs光电催化降解土霉素的机理示意图

该成果以Covalent triazine frameworks as particle electrode for three-dimensional photoelectrocatalytic degradation of oxytetracycline: Synergy effects, pathway, and mechanism为题发表于Journal of Environmental Management (2024, 371, 123219,DOI: 10.1016/j.jenvman.2024.123219)。生态环境系青年教师张文文为第一作者,王洪杰教授为通讯作者,2022级研究生王广阳主要参与该研究工作。该工作得到国家自然科学基金项目(42330705)和白洋淀流域生态保护与京津冀可持续发展协同创新中心的支持。

-

生态环境系2026年接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生(含直博生)工作实施细则2025.09.18

-

《碳中和与智慧环保》微专业学生名单公示2025.09.07

-

关于我系选任组织员的通知2025.09.06

-

2026年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单公示2025.09.04

-

生态环境系2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则2025.08.02

-

关于公示生态环境系教师系列2025年职称申报评审资格审核拟通过人员信息的通知2025.07.28

-

关于开展2025年“碳中和与智慧环保”微专业招生工作的通知2025.07.01

-

关于2025年生态环境系待录取研究生党团关系及 档案转接相关事宜说明2025.05.12

-

2025年博士研究生“申请-考核制”工作安排通知2025.04.27

-

生态环境系2025年硕士研究生资源与环境第二次调剂复试时间及复试名单2025.04.16